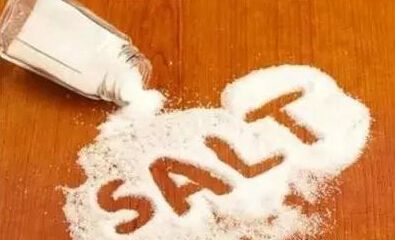

为什么碘是人体必需的微量元素?人体每天需要多少碘?为什么食盐加碘是防治碘缺乏危害的最好方法?一起来了解一下↓↓↓为什么碘是人体必需的微量元素?碘是人体必需的微量元素,在人体的含量仅为20~50毫克(平均30毫克),尽管含量极低,却是身体各系统,特别是神经系统发育所不可或缺的。碘是人体合成甲状腺激素的重要原料,甲状腺每天都需要碘合成甲状腺激素。在碘摄入停止的情况下,体内储备的碘仅够维持2~3个月。人体的碘完全依赖自然环境供应,一旦缺乏,就会造成甲状腺激素合成不足,导致一些临床或亚临床症状,如:无力、精力(体力和脑力)不足、精神不集中、易疲劳、工作效率下降等。碘缺乏最主要的危害是影响胎儿和0~3岁婴幼儿的脑发育和体格发育,造成不可逆的损伤。人体每天需要多少碘?2023年中国营养学会发布的健康人每人每日碘参考摄入量:0~0.5岁婴儿的适宜摄入量(AI)约为85微克/天,0.5~1岁婴儿的AI约为115微克/天,1~11岁儿童的推荐摄入量(RNI)为90微克/天,12~14岁儿童的RNI为110微克/天,15岁(含)以上儿童及成人的RNI为120微克/天,孕妇的RNI为230微克/天,乳母的RNI为240微克/天。每日碘推荐摄入量是指可以满足某一特定性别、年龄及生理状况群体中绝大多数个体(97%~98%)需要量的碘摄入水平。长期以碘推荐摄入量水平摄入碘,可以满足机体对碘的需求,维持组织中适当的碘储备和机体健康。为什么食盐加碘是防治碘缺乏危害的最好方法?预防碘缺乏病的根本措施就是补碘。由于自然环境缺碘是长期存在的,人体对碘的储存能力有限,因此补碘应遵循长期、微量、日常和方便的原则。人每天离不开食盐,通过食用加碘盐补碘,符合长期、微量、日常和方便的原则。经实践证明,食盐加碘具有安全、有效、简单易行、价廉、能够长期坚持的优势,是补碘的最佳途径。

2024年3月13日,全球艾滋病预防联盟(GPC)发布报告《HIV预防:从危机到机会》。GPC成立宗旨是其成员共同协作推进实现终结艾滋病流行目标,有效降低HIV新发感染。报告指出部分GPC成员国家的HIV新发感染下降速度快于其他国家,其中11个重点国家HIV年新发感染自2010年以来减少66%,全球同期仅减少38%。GPC成员国家聚焦基本预防和抗病毒治疗,特别是加强HIV感染高风险人群的防治,从而确保HIV新发感染最大限度持续下降。从全球来看,很多国家的进展与实现2025的预防目标相去甚远,一些国家正在经历HIV新发感染持续上升的危机。UNAIDS副执行主任Angeli Achrekar在报告发布会上指出:报告提示我们要采取行动,发挥政治领导力、资助有效HIV预防项目、强化政策支持对实现2030终结艾滋病流行至关重要。撒哈拉以南非洲地区的年轻女性,以及全球其他地区的重点人群仍是全球HIV新发感染的高风险人群。2022年撒哈拉以南非洲每周有3100名15~24岁年轻女性感染HIV。GPC成员国家减少HIV新发感染的成效显著,但仍面临严峻挑战:男性同性性行为人群、性工作者和吸毒人群的HIV新发感染预防仍是难题。全球每周有超过11000名重点人群及其性伴感染HIV。根据GPC成员国报告的数据,仅44%的性工作者、28%男性同性性行为者、37%吸毒者在过去三个月能获得两项及以上的HIV预防服务。暴露前预防,作为一项突破性的预防服务,仅有小部分有需要的重点人群使用。报告指出:2024年促进HIV预防的机会前所未有。预防的选择不断增加,包括已有的常规预防服务和新型长效预防技术并存,一些国家扩大预防措施的实施规模和增加社区预防服务项目的成功经验得以借鉴。HIV预防项目需要高效、公平的大规模实施。成功、持续的预防取决于团结协作、科学实施、消除不公平、保护权利、社区引领、投资预防需求,这些是全球HIV预防的共识。(来自中国疾控艾防中心)原标题:全球艾滋病预防联盟发布报告:HIV预防——从危机到机会

尽早发现感染者、及时启动抗病毒治疗、实现有效病毒抑制是联合国艾滋病规划署(UNAIDS)提出全球终结艾滋病流行的重要措施。为了实现这一目标,扩大检测仍然是未来全球艾滋病防治的主要策略,也是多年来我国防治措施的重要内容。尽管我国历年HIV检测量持续增加,但诊断发现率仍与全球终结艾滋病流行的第一个95%目标存在较大差距。据估计,2022年底,我国约有16%的感染者没有检测或不知道自身感染状况。这些未被诊断发现的感染者是目前HIV新发感染的最主要来源。为进一步提高HIV检测发现水平,有必要加强艾滋病主动检测力度和提高检测效率。提高检测意识目前,HIV检测是诊断机体是否感染艾滋病的唯一有效途径。中国疾控中心艾防中心牵头编写的《扩大艾滋病检测促进早检测专家共识》中建议,有以下特征者应提高检测意识、主动寻求HIV检测:发生高危性行为:无保护的男男性行为、无保护的异性性行为、与陌生人发生无保护性行为、与HIV感染者发生性行为;HIV感染者配偶;与他人共用针具吸毒;性病或病毒性肝炎患者。被动检测 vs主动检测近年来,我国每年艾滋病检测量中绝大部分为被动检测,新诊断病例的晚发现比例持续较高。2022年,我国HIV检测量中有三分之二来自医疗机构就诊者。历年经医疗机构检测发现的感染者中晚发现比例均超过50%,远高于自愿咨询检测和社会组织动员检测发现感染者中的晚发现比例。传统的HIV检测方式主要为被动检测,即个人在就医、体检等医疗服务过程中被动接受艾滋病检测。本人没有意识到自己有感染艾滋病的风险,也不知道应该检测。具体形式有:诊疗行为:包括术前检测、受血前检测、介入治疗前检测、性病门诊就诊者检测、有创性辅助检查前检测、部分住院患者入院前检测、其他医生认为有HIV感染风险的人员。体格检查:婚前、孕产期、新兵入伍、无偿献血、出入境人员、健康证明办理、羁押人群/戒毒人群。除被动检测外,还有主动检测,即当人们在发生艾滋病相关高危行为后,意识到有HIV感染风险,而主动寻求的检测。《扩大艾滋病检测促进早检测专家共识》中强调,在当前我国扩大检测策略的推动下,要大力加强主动检测。具体形式有:个人主动到疾控中心、医院等机构进行检测:自愿检测咨询门诊、医疗机构提供的艾滋病检测咨询服务、社会组织动员等非医疗机构的检测服务;购买传递检测服务:采集尿液邮寄到专业实验室检测、自助售卖机的匿名尿液传递检测;通过药店或网络平台购买自检试剂包进行自我检测,目前常见的自检方式有:血液检测、唾液检测、尿液检测。由此,建议进一步扩大检测,加强主动检测力度,对重点人群制定针对性筛查检测策略,提高检测的可及性、便利性,提升检测发现效率,拓展检测方式,不断强化对新近感染的发现能力。早检测的好处对个体而言,及早发现感染状态、及时开始治疗,可以有效延长生命,提高生存质量。同时知晓HIV感染状态可以促使危险行为改变,降低HIV传播风险。对群体而言,通过扩大检测早期识别感染状态,并通过规范治疗降低社区病毒载量水平,最终降低HIV在群体间的传播能力。HIV检测的隐私受到法律保护。《艾滋病防治条例》第三十九条明确规定,未经本人或者其监护人同意,任何单位或者个人不得公开艾滋病病毒感染者、艾滋病病人及其家属的姓名、住址、工作单位、肖像、病史资料以及其他可能推断出其具体身份的信息。无论检测结果是阴性还是阳性,检测都是正向的行为。若检测结果是阳性,也不必太过担心,专业机构可以提供转介和治疗服务,只要及时治疗,坚持正确服用药物,病情会得到有效控制。(中国疾控艾防中心)

人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus,HIV)主要侵犯人体的免疫系统,具体表现为 CD4+ T淋巴细胞数量不断减少 ,最终导致人体细胞免疫功能缺陷,为细菌、真菌、病毒和原虫等病原体的侵袭提供便利条件,导致艾滋病患者并发各种机会性感染,可侵犯患者神经系统、消化系统、呼吸系统,甚至在全身播散,临床表现复杂。常见的艾滋病机会性感染如下:神经系统:淋巴细胞计数明显下降时,可能会使机体免疫力下降,进而增加发生中枢神经系统疾病的概率,可出现新型隐球菌脑膜炎、结核性脑膜炎、弓形虫脑病和各种病毒性脑膜脑炎。例如,在新型隐球菌脑膜炎中,真菌通过肺进入全身,最终到达大脑,临床表现为进行性头痛加重和意识障碍,伴有发热和癫痫发作,有时可见脑萎缩、肉芽肿或脓肿。消化系统:艾滋病患者由于机体内免疫功能减退,可能会使消化道菌群紊乱,从而出现白色念球菌食管炎、巨细胞病毒性食管炎、肠炎,沙门氏菌、痢疾杆菌、空肠弯曲菌及隐孢子虫性肠炎,具体表征为吞咽疼痛、胸骨后烧灼感、腹泻和体重减轻等。呼吸系统:人肺孢子菌引起肺孢子菌肺炎,鸟胞内复合分枝杆菌引起肺结核,假丝酵母菌、隐球菌引起病毒性肺炎,复发性细菌、真菌性肺炎均可能会使呼吸系统发生机会性感染,出现慢性咳嗽、发热、发绀、血氧分压降低等症状。其中,结核病是艾滋病患者最常见的机会性感染,在结核病合并感染艾滋病的患者临床表现异常,常表现为结核进展加快,但肺结核常无痰,艾滋病患者对结核菌素试验无反应明显增加,其肺外结核类型不同于一般结核患者,淋巴结肿大和粟粒结核最常见。口腔:口腔内发生机会性感染时,由于口腔内菌群异常,可能会导致鹅口疮、舌毛状白斑、复发性口腔溃疡、牙龈炎等口腔疾病。艾滋病患者的口腔损害是免疫抑制的早期征象,可表现为假膜型、红斑型和口角炎,以假膜型最常见。皮肤:皮肤出现皮疹是艾滋病患者最常见的机会性感染,早中期的艾滋病患者常出现带状疱疹,晚期艾滋病患者的皮疹各种各样,以痒疹最为常见。眼部:1982年首次发现艾滋病眼部病变,据统计,大约有52%~100%的患者都会有眼部病变。包括有巨细胞病毒性视网膜炎、弓形虫性视网膜脉络膜炎、眼带状疱疹、角膜炎等疾病。总之,随着当前抗生素、细胞毒药物及免疫抑制剂的广泛应用及新型创伤性治疗手段的开展,艾滋病患者发生机会性感染的风险也明显升高。机会性感染是艾滋病患者就诊、入院、死亡的主要原因之一。因此,及时、准确地诊治各种机会性感染是降低艾滋病患者病死率的主要措施之一。(中国疾控艾防中心)

随着艾滋病防治技术的发展和抗逆转录病毒治疗的广泛应用等,许多正在接受治疗的艾滋病毒感染者能够健康长寿。据报道,一名被称为“里斯本病人”的男子,接受抗病毒治疗后病毒载量一直低于检测限,享年100岁【1】。值得一提的是,他同时还患有巨细胞病毒感染和非霍奇金淋巴瘤。艾滋病毒感染者的预期寿命有多少?最近,一项对20多万北美和欧洲成年艾滋病毒感染者的研究结果表明,CD4细胞计数和年龄对预期寿命的影响最大。CD4细胞计数非常低(低于50)的人比CD4细胞计数高(500或以上)的人估计少活20年左右。该研究估计,2015年以后开始抗逆转录病毒治疗,如果CD4计数在200到349之间,目前40岁的女性平均预期寿命为78岁,男性为77岁。然而,如果他们的CD4计数超过500,他们的预期寿命分别增加到82岁和79岁。再如果,他们的病毒载量受到抑制,在随访开始时没有发展到艾滋病期,并且不是通过注射吸毒感染艾滋病毒,那么他们的预期寿命会增加到83岁和80岁,而一般人群的平均预期寿命分别为86岁和81岁。虽然不同人群的寿命存在差异,但这一研究结果充分显示出艾滋病毒感染者和普通人群之间的预期寿命差距在不断缩小,也再次印证了早期和持续的抗逆转录病毒治疗的重要性。接受抗逆转录病毒治疗、在随访开始时病毒载量受到抑制且没有艾滋病的艾滋病毒感染女性(A)和男性(B)在40岁时的预计寿命。影响艾滋病毒感染者寿命的因素除了年龄、性别、遗传因素等影响一般人群寿命的因素外,影响艾滋病毒感染者寿命的因素主要包括:CD4计数(较低的CD4水平与较高的死亡率相关),病毒载量(较高的病毒载量与死亡率增加有关),艾滋病毒感染途径(注射毒品者的死亡率显著高于男男性行为者),是否接受抗逆转录病毒治疗以及服药依从性,开始抗病毒治疗的时间(越早越好),是否有其他并发症等。艾滋病毒感染者不接受治疗能活多久?在不治疗的情况下,艾滋病毒感染者将经历三个阶段:急性期、无症状期和艾滋病期。急性期可以持续几个月,无症状期可以持续长达10年或更长时间,而艾滋病期的平均生存时间是3年左右。如果不进行规范治疗,感染者的寿命会缩短几十年。艾滋病毒感染者的健康寿命可以维持多少年?除了寿命,还有另一个重要的概念:健康寿命,即高质量生活。在广泛开展抗逆转录病毒治疗的今天,艾滋病毒感染者不太可能死于艾滋病本身或者艾滋病阶段发生的机会性感染,更多的死亡原因是我们在普通人群中看到的心血管疾病、癌症、肝脏疾病等。艾滋病毒感染者更容易患心脏病、糖尿病、骨质疏松症和肾病等通常与衰老有关的疾病。美国的一项研究发现,平均而言,艾滋病毒感染者可能比未感染艾滋病毒的人早16年患上重大疾病[3]。此外,与一般人群相比,认知障碍在艾滋病毒感染者中也更为普遍,并且更有可能在CD4水平较低时发生,而接受规律的抗逆转录病毒治疗的人在记忆或思维方面出现问题的可能性要小得多。这些都提示,为保持和提高生活质量,艾滋病毒感染者应及早接受规范的抗逆转录病毒治疗。随着抗逆转录病毒治疗的进步,艾滋病毒感染者的寿命在不断延长,与普通人群的差距越来越小。艾滋病毒感染者所能做的最重要的事情就是尽早接受抗逆转录病毒治疗,按时服药,以增加寿命和健康生活的机率。而作为研究人员和临床医生,需要更多地关注和解决艾滋病毒感染者的并发症,以确保艾滋病毒感染者不仅可以活得更长,而且可以活得更好。(中国疾控艾防中心)